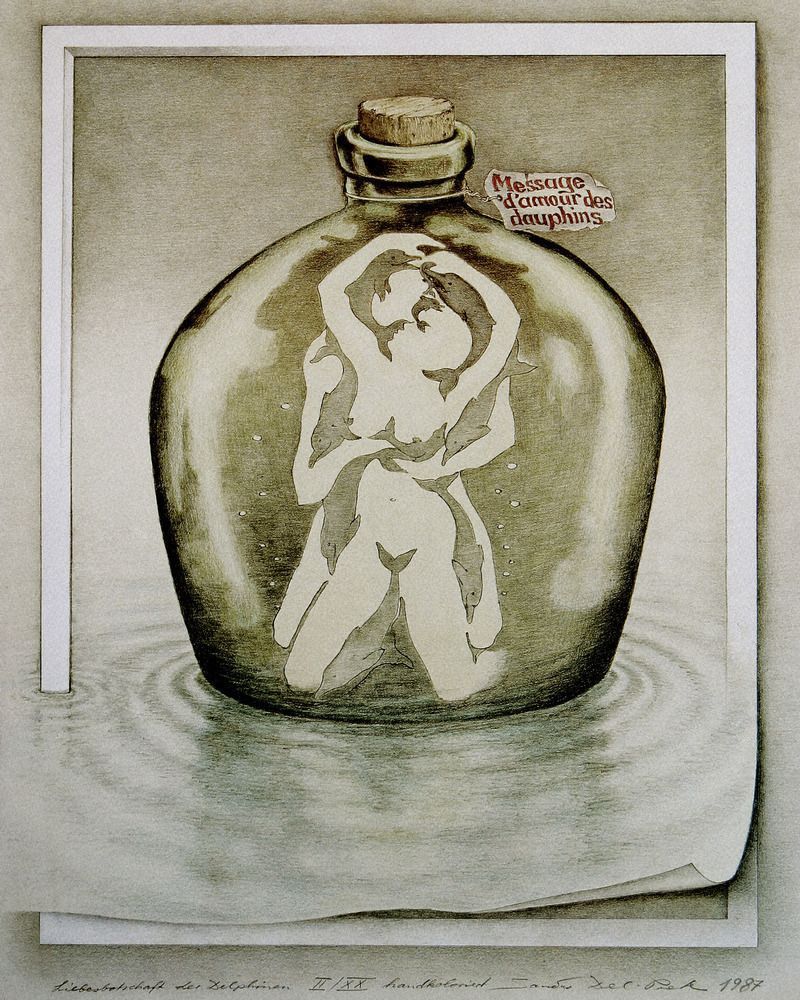

Was viele Delphine siehst du auf dem folgenden Bild?

Wenn du dich darauf fokussierst, die Delphine zu erkennen, kannst du 9 davon ausmachen.

Es ist allerdings möglich, dass du anstelle dieser 2 Geliebte erkennst. Dieses Bild erzeugt also eine Illusion. Die Wahrnehmung wird davon geprägt, welche Erfahrungen wir mit unserer Umgebung machen. In diesem Sinne spricht Daniel Christian Wahl in seinem Buch „Regenerative Kulturen gestalten“ von einer „Krise der Wahrnehmung“. Dabei ist gemeint, dass unsere Weltsicht dadurch extrem eingeschränkt ist, dass wir oftmals nur aus einer Sichtweise auf die Dinge schauen.

Schauen wir uns am Beispiel einer Kurzbiographie einer fiktiven Person die Sache an. Margarethe ist 30 Jahre alt und wurde in Dachau geboren, hat in Müchen Betriebswirtschaftslehre studiert und arbeitet nun in einer Versicherungsfirma dort. Ihr wurde in dem Studiengang viel über Abläufe von Verwaltungsvorschriften, Umgang mit Datenverarbeitungssoftware wie Excel und Abrechnungen im Controlling beigebracht. Sie hat jedoch weder umfangreiche Erfahrungen noch Informationen über das Leben von Menschen in anderen Regionen gesammelt. Zudem wurde ihr nicht gelehrt, wie der finanzielle Risiken mit dem Klimawandel zusammenhängen und welche Auwirkungen etwa die Folgewirkungen von Hochwassereignissen auf Versicherte haben. Dadurch, dass die Disziplin fachspezifisch ausgerichtet ist, nimmt sie also einen wichtigen Teil nicht wahr, um die Zusammenhänge zu erfassen. Ein wesentlicher Teil der Ausbildung sollte also darin bestehen, systemische Zusammenhänge von unterschiedlichen Bereichen miteinander in Verbindung zu bringen.

Hierin setzte Donella H. Meadows mit ihrem Werk „Die Grenzen des Denkens – wie wir sie mit System erkennen und überwinden können“ an. In diesem Buch beschrieb sie die Systemfunktionen. Im Wesentlichen beschreibt sie darin den Zusammenhang zwischen Struktur und Verhalten.

Die Erkenntnis führt zu einem Verständnis von Systemfunktionen; deren Limitationen und der zugrunde liegenden Dynamiken. Eine zentral Annahme ist, dass das System eine eigene Gesetmäßigkeit mit sich bringt. Ein äußeres Ereignis kann eine Verhaltenweise auslösen. Das identische Ereignis führt innerhalb eines anderen Systems jedoch mutmaßlich zu einem unterschiedlichen Resultat.

Ein konkretes Beispiel dazu:

„Drogensucht ist kein individuelles Versagen, und kein Mensch, sei

er oder sie noch so ausdauernd, noch so fürsorglich, kann einen

Drogensüchtigen heilen – nicht einmal der Süchtige sich selbst. Erst

wenn man Sucht im Zusammenhang mit vielen Einflüssen und

sozialen Problemen begreift, kann man ihr wirkungsvoll begegnen“.

Es ist also das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren, was entscheidend für den Prozess ist.

Ein wesentlicher Zusammenhang dazu besteht in der Postnormalität. Dies beschreibt eine Forschung, die in die Politik eingreift und sich dadurch auszeichnet, dass die Fakten unsicher, Werte beeinflusst, viel auf dem Spiel steht und Entscheidungen rasch erforderlich sind.

Klimaforschung ist ein gutes Beispiel hierfür, wie Hans von Storch in dem Artikel „Klimaforschung zwischen fachlicher Beschränkung und politischer Herausforderung“ beschreibt und gibt dazu jeweils Beispiele:

1.) Unsichere Fakten: die Stärke des Anstiegs der global gemittelten Lufttemperatur als Folge einer Verdoppelung der CO2-Konzentration.

2.) Beeinflusste Werte: Soll die Welt entsprechend unserer derzeitigen Präferenzen gestaltet werden oder erwarten wir, dass zukünftige Generationen andere Werter priotisieren werden?

3.) Es steht viel auf dem Spiel: erheblicher Aufwand für eine globale Energiewende, aber auch für zukünfitge Klimaschäden.

4.) Rasche Entscheidungen: Um wirksam zu sein, muss die Dekarbonisierung jetzt angegangen werden.

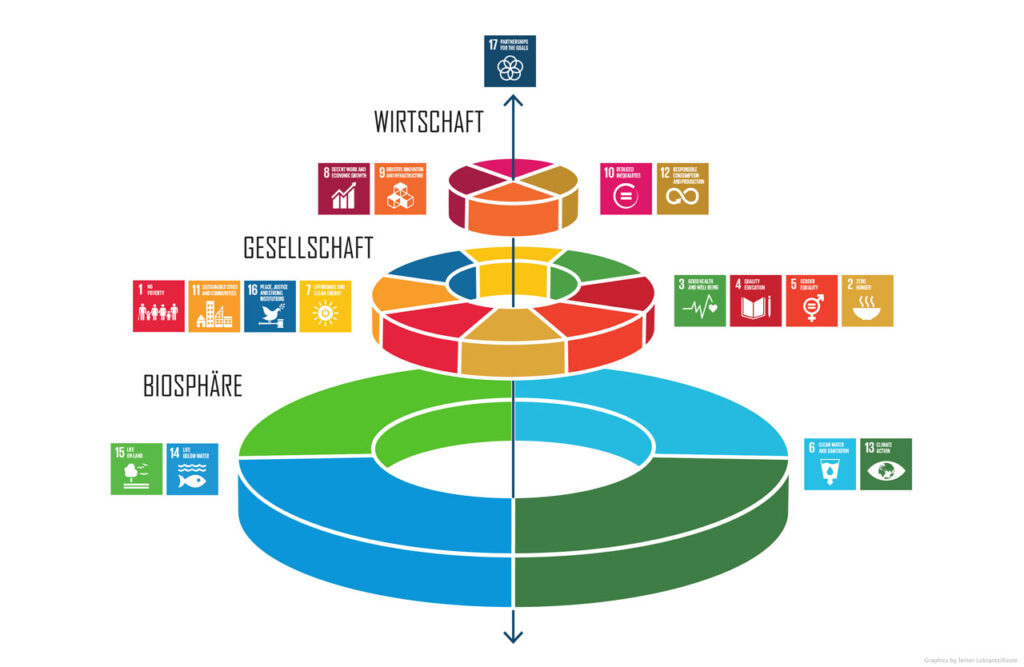

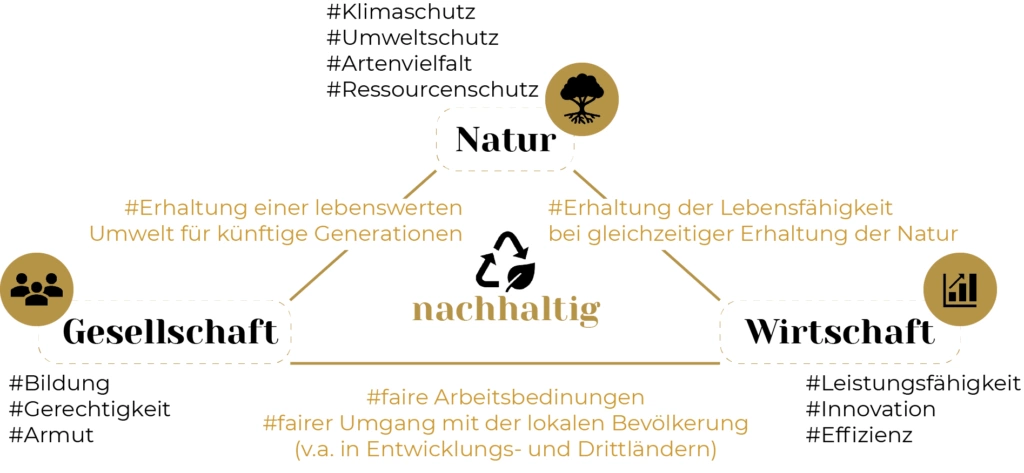

Eine Definition, die ich während meines Studiums der Geographie gelernt habe, versuchte ich zu verlernen. Die Rede ist vom sogennanten „Dreieck der Nachhaltigkeit“. Ein Modell, was in der Öffentlichkeit immer noch präsent ist, sich allerdings als falsch herausstellt bzw. die Realität falsch abbildet.

Denn dieses Modell basiert auf der Annahme, dass Natur als Ware gehandelt werden kann und als sogenanntes Substitut angesehen wird, d.h. beliebig austauschbar ist. Dies wird auch als „schwache Nachhaltigkeit“ bezeichnet.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Entwicklung des Inselstaats Nauru. Im Jahr 1900 wurde auf der Insel ein großes Phosphatvorkommen entdeckt, und heute sind etwa 80 % der Insel nach mehr als 100 Jahren Bergbau unbewohnbar geworden. Parallel zu diesem Abbau erhöhte sich das Pro-Kopf-Einkommen deutlich. Die Einnahmen aus dem Phosphatabbau ermöglichten die Einrichtung eines Treuhandfonds, dessen Wert auf bis zu 1 Milliarde Dollar geschätzt wurde. Vor allem infolge der asiatischen Finanzkrise wurde der Treuhandfonds jedoch fast vollständig aufgebraucht. Die Entwicklung Naurus folgt der Logik der schwachen Nachhaltigkeit und führte fast zu einer vollständigen Umweltzerstörung der Insel. Der Fall deutet darauf hin, dass eine Substitution von Natur durch von Menschen geschaffenen Kapital auf lange Sicht nicht umkehrbar sein kann.

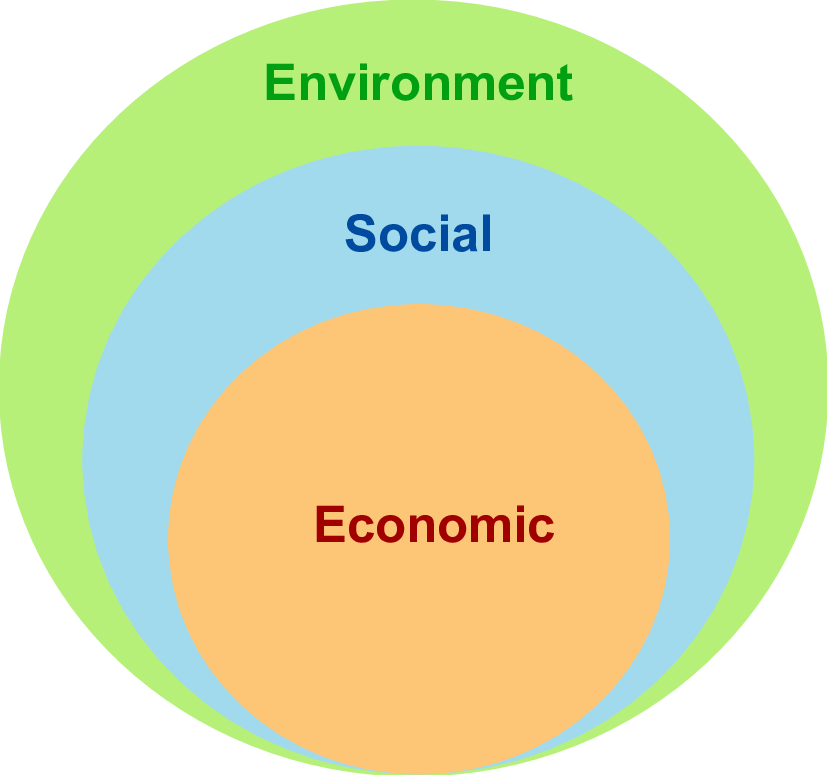

Dagegen basiert die Annahme der starken Nachhaltigkeit auf einem hierarchischen Verständnis der unterschiedlichen Teilsysteme. Dies impliziert, dass wir es hier mit einer Limitation anstelle einer Austauschbeziehung bzw. eines Kompromisses zu tun haben.

Diese Annahme wird den realen Gegebenheiten von planetaren Grenzen also deutlich eher gerecht als die Vorstellung einer Dreiecksbeziehung von Gesellschaft, Natur und Wirtschaft.

Um zurück zu kommen auf das Bild mit den Delfinen: Die Realität kann laut dem Zeichner folgendermaßen aufgefasst werden: „Alles, was wir sehen, kann auch auf andere Weise gesehen werden. Deshalb frage ich mich: Ist nicht sowieso alles eine Illusion? Die Wirklichkeit ist nur eine Frage der Wahrnehmung, und die Wahrnehmung variiert zwangsläufig je nach Blickwinkel. Unterschiedliche Blickwinkel führen zu unterschiedlichen Dimensionen.“